ウディ・アレン初期の名作たち。映画『アニー・ホール』と『マンハッタン』について。

『アニー・ホール』(1977年)

監督:ウディ・アレン

脚本:ウディ・アレン&マーシャル・ブリックマン

出演:ウディ・アレン

ウディ・アレン初期の名作①映画「アニー・ホール」レビュー ※ネタバレ

【あらすじ】※ネタバレあり

主人公アルビー・シンガー(ウッディ・アレン)は、舞台やテレビ番組で活躍する”トーク系”コメディアン。彼は、溢れんばかりの創造力に恵まれる一方で、どこか内向的で神経質な一面をもつ。

親友の紹介で付き合い出した恋人の名はアニー・ホール(ダイアン・キートン)。彼女はクラブ歌手のバイトをしながらメジャーになる日を夢見ている。明るくてどこか奔放な彼女とは、ともすればすぐに口論となり”喧嘩”と”仲直り”を繰り返す日々。

そして、物語はアルビーの少年時代や過去の女性遍歴(バツ×2)、アニーとの”なり初め”などを描く回想シーンを織り交ぜながら進行していく。

ある日アルビーは、テレビ司会の仕事のためアニーを連れてロサンゼルスに出向く。ところが、どこか工業化されたような仕事のスタイルと快楽主義的な当地のエンタメ界のあり方に嫌気がさした彼は、体調不良を理由に仕事をキャンセルしてしまう。

一方で、そんな西海岸でのライフスタイルを気に入ったアニーは、アルビーへの気持ちが急速に冷えてしまい、二人は別れることになった。

そして彼女は、以前ライブ後に声をかけてきたレコード会社経営者トニー・レイシー(ポール・サイモン!!)の誘いに乗って、ロサンゼルスに引っ越してしまうのだった。

一旦は、別れに同意したアルビーだったが、どうしてもアニーを忘れることができない。思い立ってロサンゼルスに出向き復縁を求めるが、アニーには「友達でいましょう」と一蹴されてしまう。

恋に破れた彼は、アニーとの想い出を基に戯曲を執筆する。皮肉にも、そこで描かれる恋愛物語はハッピーエンドだったのだが。

のちにアルビーはアニーと偶然再会する。新たな恋人と共に出掛けた映画館で。彼女はトニー・レイシーと別れ、NYへ帰ってきていたのだ。そこで上映されていたのは、かつて、彼がアニーを何度も連れって行ったお気に入りのドキュメンタリー映画だった。。

【みどころ・解説・感想】

どこにでもある男女の出会いと別れの機微を描いたこのラブストーリーは、終始”主人公アルビー”の姿を借りたウディ・アレンのシニカルな口調で語られていく。

知的なネタが売りのコメディアン”アルビー”。そんな思索と想像力に富んだ男の一人称で描かれた”妄想”と、”リアル女子”との関わりを描いたドキュメンタリータッチの映画とも言えるのかも知れない。

<”第四の壁”の変則的な破壊>

本作の特徴の一つは、このストーリーが語られる上で非常に実験的で先進的な手法が数多く使われている点だろう。

近作としては「デッド・プール」に代表されるように、映画の登場人物が物語世界と現実世界を隔てる”見えない概念上の壁(=第四の壁)を超えて、観客に語りかけるシーンは時折見受けられる。

本作では、そんな第四の壁を越えるだけでなく、あたかも現実世界の人々を”壁の内側”に引き込んでしまったような場面が見受けられる。

(街頭を行く歩行者へのインタビューを始める主人公)

彼女(アニー)に愛想を尽かされ去られてしまった直後などに、主人公アルビーは突然道ゆく人に女性心理や男女交際をうまく行かせる為の秘訣などについて質問(インタビュー)を始めるクダリがある。

そして質問された人々は全く驚きもせずに、”ここまでの彼の物語を理解している立場”で答えるのだ。ここで、道ゆく人とは我々観客と同じ世界の住人であることが判る。

つまり、主人公は突如として何の説明もなく物語世界を離れてしまっているのだ(笑)。

(実在の著名人を連れてくる主人公)

序盤で、半ば苛立ちながら映画館の長い行列の中に並ぶアルビー。後ろでは、大声でガールフレンドに著名な文化人についてのウンチク(批評)を垂れている男がいる。

奴の言っていることは実に浅はかで的外れだと辟易する主人公。苛立ちが頂点に達した彼は、遂に批評されていた張本人(マーシャル・マクルーハン=メディア理論などを展開する英文学者)を”ウンチク男”の前に連れてきて、いかにその批評は的外れであるかを発言させる。

その他には、時間と空間を超えたシーンの貼り合わせ(笑)などなど、、実に様々な手法が用いられている。

これら様々な手法を用いて、ウディ・アレン特有のシニカルな目線を通した”笑い”と共に、観客にアルビーのパーソナリティーを説明している。この個性豊かな笑いのエッセンスこそが、映画ファンの心を鷲掴みにし、当時としては珍しく長回しなカットを飽きさせることなく見せることに成功しているのだ。

<とにかく主人公を描いている>

冒頭に”一人称”という表現を用いたが、この映画は終始、主人公の”人となり”描くことに振り切っている。タイトルとなったアニー・ホールでさえ彼を描くための材料にすぎない。あくまで”アルビー・シンガー”の私的物語であって、いわゆる”群像劇”とは対局をなす構造となっている。

理解するのにある程度の社会的知識が必要になるような、どちらかというとインテリ系のネタで新たな”笑い”の風を起こしつつある主人公。これは、コメディアンとしてスタートしたウディ・アレン自身を投影した面も少なからずあろう。

それは、劇中で事務所(?)に勧められた外注作家のパフォーマンスをみせられ困惑するシーンにも象徴的に表現されている。

エンタメとはいえ、資本主義社会の中では生産性や効率性が求められる。そんな業界の”ありがちな動向”に嫌気が差し、ハリウッド行きを頑なに拒んだ映画人ウディ・アレンの想いが相当に盛り込まれているに違いない。

マーケットとしてのエンタメ界は、あらゆる商品やサービスに関わる広告宣伝の受け皿となった瞬間、比較的潤沢な資金が集まる世界へと成長した。

特に、テレビ界が隆盛を極めた1970年代〜1990年代頃までのアメリカ西海岸は、かつてのローマ帝国のようなきらびやかな繁栄を謳歌していたのだろう。そんな情勢下で、例に漏れずエンタメ業界も効率的な”産業システムに組み込まれていく。結果として生まれたのは”仕事をしてるふり”に長けた連中が繰り広げる、乱痴気騒ぎの世界。そんな業界を忌み嫌ったウディ・アレンの心情が、ロサンゼルス行きをきっかけとした物語の展開にも反映されている。

<でも実はピュアなラブストーリー>

とにかく、この映画では主人公アルビーと恋人アニーとの出逢いと別れが、”理屈っぽく、知識人ぶった”主人公の言葉で語られて行く。でも、その向こうにあるのは人類の歴史が始まって以来、何も変わらない男女の恋愛の”甘さ”や”酸っぱさ”の機微。

ラストで主人公が”ある小話”を通して語る内容通り、それはもう理屈抜きの世界だし、不条理の連続。どんなインテリだろうと、”ええかっこしい”だろうと異性が惹かれ合うのは自然の摂理なのだ、という真理。

それが面白くもあり、また、哀しくもあるということをこの映画は静かに示唆している。

実は、この映画はほとんどBGMがない。しかし、最後の最後になって穏やかなジャズナンバーがしんみりとかかるのだ(劇中のライブシーンで唄われたアニーの歌)。この情感溢れる調べと、前述の”いかにもな”小話の内容が相まって、観終わった後も尚”切ない気分に浸れる余韻”を残していく。

=====================================

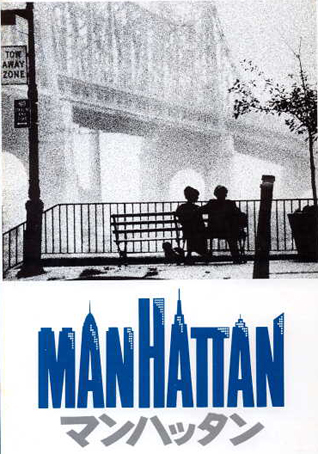

『マンハッタン』(1980年)

監督:ウディ・アレン

脚本:ウディ・アレン&マーシャル・ブリックマン

出演:ウディ・アレン

マリエル・ヘミングウェイ

メリル・ストリープ

ウディ・アレン初期の名作②映画「マンハッタン」レビュー ※ネタバレ

【あらすじ】※ネタバレあり

主人公”アイザック(ウディ・アレン)”はテレビ業界のライターで独身。42歳ながら17歳(!!)の彼女”トレーシー(マリエル・ヘミングウェイ)”と付き合っている。

また、彼には学校教師を務める親友”エール(マイケル・マーフィー)”がいる。エールには長年連れ添った妻がいるものの、独身編集者の女性”メリー(ダイアン・キートン)”に惹かれ、深い関係を持ってしまう。

エールから不倫の告白をされたアイザックは戸惑う。偶然、トレーシーとのデート中に、これまたデート中のエールとメリー出会ったアイザック。彼はメリーの勝気な性格や歯に絹着せぬ言動に辟易する。ところが、あるパーティーで偶然再開したメリーと長い時間会話を交わしたアイザックは、次第にメリーに惹かれていく自分に気づくのだった。

実は、エールは妻”エミリー”と別れるつもりはない。そんな彼とメリーの関係は、長くは続かなかった。その後、なんとエールからの勧めもあってアイザックはメリーと付き合うようになる。

一方で、以前から年の差ゆえにトレーシーとは一時的な付き合いのつもりだったアイザック。彼女のロンドンへの留学話が持ち上がったのを期に、アイザックは別れを切り出す。悲しみにくれるトレーシー。

ところが、エールのメリーに対する気持ちは終わっていなかった。友達付き合いの体裁上、アイザックが紹介する形でエール夫妻と会うようになるメリー。それを期に、エールとメリーは密会を重ねるようになる。

遂には、エールは離婚してメリーと付き合うことに。アイザックはメリーから一方的に別れを告げられるのだった。

まさに晴天の霹靂。アイザックは怒り心頭でエールを訪ねるが、彼の気持ちは変わらないという。共同戦線を張ろうと思って会ったエールの妻エミリーには、逆に「きっかけを作ったのはあなたよ!」とやんわり責められる始末。ところがエミリーとの会話の中で、実はトレーシーが自分にとってかけがえのない存在であったことに気づく。

思い切ってエミリーの自宅を訪ねるアイザック。そこには今まさにロンドンへ発とうとするトレーシーの姿が。。

【みどころ・解説・感想】

「アニー・ホール」とほぼ変わらぬ主要スタッフで製作されたラブストーリー。

前編、モノクロ撮影された映像とジョージ・ガーシュインが織りなすクラシカルな音楽が大都会を舞台に描かれる現代のラブストーリーに独特の風味を与えている。

前々作「アニー・ホール」と変わらないのは、やはりNYのインテリ層が織りなす、どこか気取りながらも実はシンプルで身勝手な恋愛模様が残酷なまでに真正面から描かれている点。

一方で、本作は主人公ひとりだけにフォーカスした物語ではなく、男女6人をめぐる群像劇となっている。特にウディ・アレン演じるアイザックとその親友エールという”イイ年こいたオッさん”を軸とした、まるで子供じみた恋愛劇がいかにも楽しくて哀しい。

また、「アニー・ホール」のような実験的な演出手法は、本作では影を潜めているものの、前述のモノクロ映像とクラシカルな音楽、並びに現代的な会話や少々トリッキーなキャラクター設定(特に17歳の彼女!しかも主人公にベタ惚れしてるという 笑笑)が混ざり合って、われわれ観るものを惹きつける魅力となっている。

但し、「アニー・ホール」でも見せたウディ・アレン独特の”どこか自虐的で”シニカルな目線は健在。彼の演じる主人公は自身を投影した存在でありながら、どこか自らを批判的な目線で、蔑んだように眺めている感がある。特に親友エールに彼女を取られて怒鳴り込みにいった学校の理科室でのシーン。猿(?)の標本をバックにした、あの主人公を小馬鹿にしたようなカットは秀逸で印象的。

そうそう、あのシニカルな目線は他でもない自分自身に注がれているからこそ、ウディ・アレン作品には、なんだか誠実さや品性みたいなものを感じるのかも知れない。彼の映画が長年多くのファンから愛される大きな理由の一つは、そこにあるのではないだろうか。

とはいえ、自分自身を全否定しているわけでもない。実に混沌した苦悩を、定まらぬ価値観をベースにモヤモヤと捉えている可笑しさ。そんな独特の情感がこの映画には満ち溢れている。(と、ここまで書いて自分でも何言ってるのかワケがわからなくなりそう 笑。)

まあ要は、人生なんて結局そんなもんじゃあないの、ってこと。そんな危うさや不安定さ(みたいなもの)が人間の希望や不安の源であり、否応なく自分自身に纏わり付いてくる感じをリアルに表現しようとしているのではないだろうか。

そして、印象的なラストは(解釈のしようによっては、、)希望を残した締めくくり方となっている。少なくともこの恋愛物語で右往左往してきたミドルエイジのおじさん・おばさんよりも、17歳の彼女の方がしっかりとした価値観で人生の選択肢を選ぼうとしている様が一番シニカルなのかも知れない。

かつては他人ごとを眺めているかのように楽しめた筈なのに、年齢を重ねれば重ねるほど、より”リアルに”より”ビターに”映ってくるのがコワくもある一本なのだ(笑)。

![マンハッタン [DVD] マンハッタン [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/315926XJXGL._SL160_.jpg)

![ウディ・アレン コレクションBOX [DVD] ウディ・アレン コレクションBOX [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/11C4BR9TGRL._SL160_.jpg)