ミュージカルの新たな活用形・映画『ラ・ラ・ランド』レビュー ※半ネタバレあり。

『ラ・ラ・ランド』(2016年)

原題 :La La Land

製作国:アメリカ

配給 :ギャガ、ポニーキャニオン

<スタッフ>

監督・脚本:デイミアン・チャゼル

撮影:リヌス・サンドグレン

美術:デビッド・ワスコ

音楽:ジャスティン・ハーウィッツ

<キャスト>

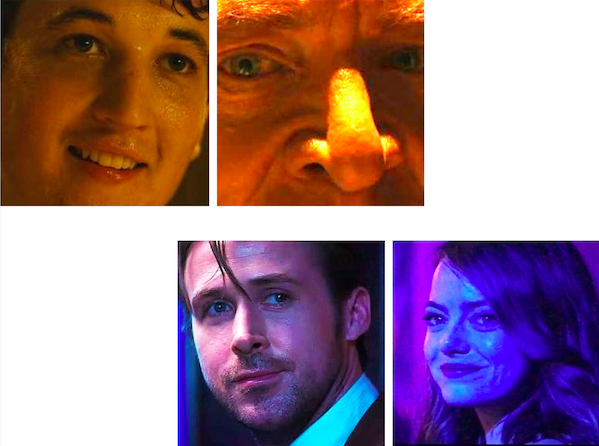

ライアン・ゴズリング(セバスチャン)

エマ・ストーン(ミア) 他

映画レビュー『ラ・ラ・ランド』酔いどれシネマ☆JACK#2

この映画は、前作「セッション」で彗星の如くデビューを果たした 若手監督のデイミアン・チャゼルが、 ライアン・ゴズリングとエマ・ストーンを主演に迎えて 制作したミュージカル映画。夢を追う若い二人の恋愛物語が華やかな歌とダンスを織り込みながら描かれて行く。

【あらすじ】

物語の舞台はロサンゼルス。売れない女優の卵ミアは、オーディションに落ちて意気消沈しながらの帰り道、 たまたまピアノの音色に惹かれて訪れた場末のジャズバーでピアニストのセバスチャンと出会う。 二人はお互いの夢を語りあう内に、 次第に惹かれあい、恋に落ちていくが。。

【みどころ】

<ファンタジーとシリアスなヒューマンドラマの融合>

この映画最大の魅力、それは歌とダンスが織りなす”ファンタジー(夢、妄想)の世界”と、究極の自己実現を目指す若者二人が紡ぐ”ちょっぴりビターなヒューマンドラマ”が、渾然一体となっている点。

面白いのは、この二つの要素が「二層構造」をなしている訳ではなく、完全に一体となって独特の世界を構築している点だ。つまり、どちらか一方が欠けてしまっても、ここで描かれる物語の本質は全く成立しない。

言い換えれば、本作のミュージカル・シーンは単にストーリーに奥行きと味わいを与えるだけのものではない。それ自体が、主人公のふたりの心象風景(夢、ロマン、野望、哀しみ)を表出させているのだ。

<観客を迎え入れる、ウェルカム・シークエンス>

そして本作は、冒頭からいきなり見せ場がやってくる。LAに向かうハイウェイで 唐突に始まるミュージカルシーンがそれ。

この実にエキサイティングなプロローグが、観客を本作の物語世界へ一気に引きずり込むことに成功している。路上を縦横無尽に動き回るカメラワーク、 そして歌とダンスに、もういきなり釘付けになってしまう。観ていて思わず顔がほころぶほど、あぁもう楽しい!って感じ。

この、いきなり観客の心を鷲掴みにするスタイルは、往年のミュージカル映画を彷彿とさせる面も。 具体的な手法は全く異なるが、 画面いっぱいの花束と音楽で始まる往年の名作「マイフェアレディー」を連想してしまう。

<パステルカラーが彩る映像世界>

また、衣装といい、照明といい、 ”パステルカラー”をベースに統一された色みが実に美しく 印象的。その色彩を反映した映像がクラシカルな雰囲気や楽しさを演出していて、ワクワク感を誘ってくる。 これらはロケシーンも含めて一貫しており、 撮影や編集に相当な手間暇がかかっていたのではと思わせる。

因みに、本作で美術を担当するのはデビッド・ワスコ。この名前を見て”アッ”と思う映画ファンもいるのではないだろうか。彼はクエンティン・タランティーノの出世作「パルプ・フィクション」の美術を担った逸材。どう考えてもオタッキー(笑)な、タランティーノの物語世界に、どこかスタイリッシュなテイストをもたらした立役者と言える。「パルプ〜」のパルムドール獲得と彼の働きは決して無関係ではない筈だ。

そんなデビッド・ワスコが、本作の映像に”一定の気品”と”POPカルチャー的な楽しさ”をもたらしている。

<観る者をほくそ笑ませる演出>

それから、ミュージカルシーンで見せる 実に細かな気配りというか、”小粋な演出”も心憎い。

ライアン・ゴズリングが一人歌いながら 桟橋を歩くシーンがある。 ここで一つの背景として、老夫婦が登場する。 この夫婦とライアン・ゴズリングが何気に絡んでいくのだが、、これが実に素晴らしい。 茶目っ気たっぷりのユーモアだけでなく、まさに彼が演じる主人公セバスチャンの家族観や価値観を さりげなく象徴しているのだ。

また、ふたりがお互いの気持ちを確認した後に訪れるグリフィス天文台。ここは西海岸の人たちにとっては定番のデート・スポットだとか。

つまり、本国アメリカの観客にとっては、自らの歩んだ道(その中でも、とりわけ甘味な思い出)と重ね合わせてしまうシーンとなっているのだろう。

<夢と現実の相互作用>

ミュージカル作品としての定石どおり、クライマックスには歌とダンスに溢れた華やかな見せ場が!! しかし、このシーンが楽しくて夢に溢れていればいるほど、実は切なさや哀しみ、ビターな”人生のリアル”が胸に迫るという、巧みな構造をなしている映画でもある。言い方をかえれば、「夢」と「現実」の彼岸を描いているとも言えるだろう。

ところがそれは、例えば「バニラ・スカイ」(トム・クルーズ主演/2001年製作)で描かれたものとは少々趣きが異なる。「夢」と「現実」は決して矛盾しないのだ。

そして「Dream comes true!」などといった甘ったるいロマンティシズムを礼賛しているわけでもない。要は「何を」現実とし、「何を」夢とするのか、人生におけるシリアスな選択の必然性について描いているのだ。

<前作「セッション」との共通項>

それでは、本作で描かれる夢と現実とは一体なんなのか。

それは意外や、チャゼル監督の前作「セッション(原題:Whiplash)」と共通するテーマを孕(はら)んでいる。

この「セッション」に登場する鬼教師”フレッチャー教授”は、教え子の技量を”全否定”することで本物の才能が浮かび上がってくるのを待つ男。その為には手段を選ばない。自らの”社会性”すら否定してしまうほどの徹底ぶり。

そこに喰らい付いてくるのが主人公の青年”ニーマン”だ。彼はフレッチャーの用意したあらゆるプレッシャーに立ち向かっていく。そして彼が”フレッチャー”と共通するのは”手段を選ばない”こと。夢を実現する為にはあらゆる物事を犠牲にする。たとえそれが、自分を心から愛する人たちとの関係性であっても。。

まさに”狂気の沙汰”と言える。

「ラ・ラ・ランド」では、直接的にこの”狂気”が描かれることはない。それはセバスチャンとミア、二人の主人公の中に既に内包されているからだ。

そして、究極の自己実現の為に”犠牲にしてきたこと”に対する未練や哀切が情感たっぷりに描かれている。まさにそれこそが、本作の”ロマンティシズム”と言えるのではないだろうか。

「セッション」の主人公たちは、お互いが激しく対立しぶつかり合うことで才能を表出させようとした。一方、この「ラ・ラ・ランド」ではお互いを認め合い、慈しみ合うことで夢を実現させようとした。描かれる”それぞれの関係性は”全く異なる。真逆と言ってもいいだろう。

しかし、この2作の主人公たちは”デイミアン・チャゼルが信ずる”同じ人生の真理の上を歩んでいるからこそ、観るものの胸を熱くするに違いない。

「セッション」にも、「ラ・ラ・ランド」にも、ラストで二人の主人公が見つめ合うカットがある。私は、この眼差しが全く同じものに向けられているように思えてならないのだ。

実は、2年前に「セッション」を鑑賞した後、どうしても気になることがあった。

フレッチャー教授には、果たしてニーマンに対する愛情があったのかどうか。チャゼル監督はそこをどう考えていたのか。。

もしかしたら、、「ラ・ラ・ランド」はそんな観客の疑問やモヤモヤに対する、一つのアンサーだったのかも知れない。

そういう意味では、2つの作品はデミアン・チャゼルの半生を投影した「二部作」と言ってもよいのではないだろうか。

因みによく知られた話だが、「セッション」のニーマンと「ラ・ラ・ランド」のセバスチャンは、かつてジャズの世界で挫折した経験を持つチャゼル監督自身を強く投影したキャラクターだ。それは「ラ・ラ・ランド」の中で、ミアにクラシカルなジャズの魅力を力説するセバスチャンの姿にも色濃く現れている。

- アーティスト: サントラ,ジャスティン・ハーウィッツ feat.エマ・ストーン,ジャスティン・ポール,ジャスティン・ハーウィッツ

- 出版社/メーカー: ユニバーサル ミュージック

- 発売日: 2017/02/17

- メディア: CD

- この商品を含むブログ (6件) を見る

![セッション コレクターズ・エディション[2枚組] [DVD] セッション コレクターズ・エディション[2枚組] [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41zV17aoJgL._SL160_.jpg)